„Störungen haben Vorrang.“

"Who has the right to ask whom what questions; who has the right to answer; who has the right to see what; who has the right to say what; who has the right to speak for whom?"2

1. Perspektivgebundenheit und Normativität des Qualitätsdiskurses

Die wachsende Ausdifferenzierung der kulturellen Bildung als Arbeits- und Forschungsfeld wird von Qualitätsdiskussionen begleitet. In Deutschland wurde seitens der Bundesvereinigung für Kulturelle Jugendbildung (BKJ) im Jahr 2010 eine umfassende Bestandsaufnahme zum Thema "Qualität in der Kulturellen Bildung" vorgelegt.3 Darin zeigt sich: Der politische Druck auf die Kultur- und Bildungseinrichtungen, für ihre Arbeit Qualitätsstandards zu formulieren und sie formal zu evaluieren, nimmt rasant zu.

Aber auch im informellen Rahmen wird kontinuierlich und aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet, was die Güte kultureller Bildung ausmacht: Die Leiterin einer Schule mag ein Vermittlungsprojekt als gelungen beurteilen, wenn das Projekt in den lokalen Medien breit rezipiert wird und dazu beiträgt, dass sich die gewünschte Elternklientel noch mehr für die Schule interessiert. Die an dem Projekt beteiligte Künstlerin-Vermittlerin mag dessen Qualität daran messen, inwieweit seine Zeit- und Materialplanung aufgegangen ist, oder an der situativen Zufriedenheit der Schülerinnen oder, weil etwas Tolles dabei herausgekommen ist, das sie gut für ihre Vita und für ihre konzeptionelle Weiterarbeit verwenden kann (die einzelnen Kriterien schließen sich nicht gegenseitig aus). Die Teilnehmenden messen die Qualität des Angebots möglicherweise am Charisma der Vermittlungsperson und an dem empfundenen Grad der Sinnhaftigkeit und des Genusses, aber auch an der Machbarkeit der angebotenen Aktivitäten. Eine Kollegin der Vermittlerin, die vor allem an der dekonstruktiven Funktion von kultureller Bildung4 interessiert ist, mag das Projekt als zu stark an die Schule angepasst beurteilen; die Klassenleiterin dagegen kann es einerseits zu wenig am Lehrplan orientiert, aber dann auch wieder gut finden, weil einige der sonst schwächeren Schülerinnen die Möglichkeit hatten, sich auf andere Weise zu erleben und darzustellen; die Schulverwaltung mag es als ein gutes Projekt beurteilen, weil das Verhältnis von Kosten und Ertrag besonders ökonomisch war; die Hausmeisterin der Schule wird es sicherheitstechnisch wahrscheinlich als das bisher schlimmste Projekt sehen, weil darin die ganze Schule genutzt wurde, inklusive der sonst unzugänglichen Lagerräume. Die lokale Künstlerin, deren Werke bei dem Angebot womöglich als Orientierung dienten, ärgert sich vielleicht, weil sie den Umgang mit ihrer Kunst als zu vereinfachend empfand.

In der oben erwähnten Studie wird betont, dass "der Prozess der Qualitätszuschreibung ein normativer Prozess ist: Er hängt mit individuellen und sozialen Werten zusammen."5 Zu ergänzen wäre das Moment der Definitionsmacht, denn wessen Perspektiven bei der Bewertung jeweils gehört werden, ist nicht immer nur eine Aushandlungsfrage: Die Bewertung der Hausmeisterin beispielsweise steht hinter der künstlerisch und pädagogischen Bewertung aus leicht erklärbaren Gründen zurück. Deswegen muss sie zu anderen Mitteln greifen (beispielsweise Schlüsselhoheit, Erreichbarkeit, Sozialverhalten), um sich einen Wirkungsplatz im Setting des Projekts zu sichern.

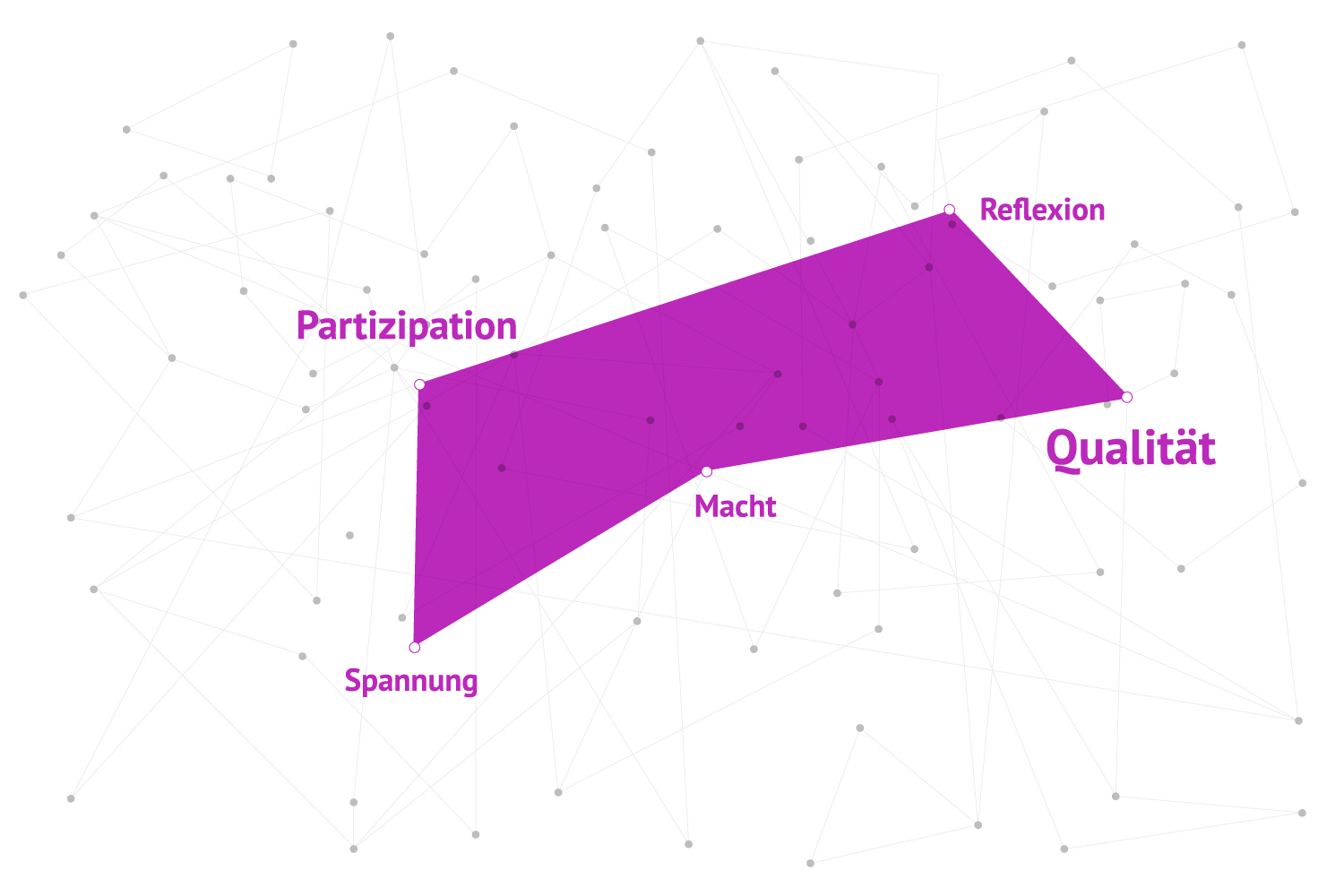

Qualität in der kulturellen Bildung zu definieren, ist, wie daran deutlich wird, immer auch ein politischer Akt: Welche Werte, Zielvorstellungen, Kunst- und Bildungsbegriffe, Funktionszuschreibungen und Legitimationen sich jeweils in offiziell gültigen Kriterien durchsetzen konnten, ist eine Frage der Verteilung von Deutungsrecht.

2. Killtrolling

Die noch relativ jungen Diskussionen über Qualitätskriterien in der kulturellen Bildung werden von Schulen, Behörden, Berufsverbänden und Projektträgern vorangetrieben, aber auch von der Forschung, welche die Projekte im Arbeitsfeld begleitet. Durch die Definition von systematisch überprüfbaren und messbaren Qualitätskriterien und durch die Koppelung der Messergebnisse an die Subvention werden Praktiken der kulturellen Bildung unter anderem durch die Kulturpolitik und die Förderung überprüft und mittelbar, wie an verschiedenen Stellen bereits gezeigt wurde, auch inhaltlich und methodisch beeinflusst. So beschreibt die BKJ-Studie zur Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung von 2010, dass die Anwendung gängiger Parameter der Qualitätsmessung in der kulturellen Bildung wie "Vermittlungsaspekte, Projektorganisation, Zielgruppenpotenzial, Vernetzung, Öffentlichkeitswirkung, Rahmenbedingungen, Nachhaltigkeit" zu einer schlechten Bewertung von experimentell und explorativ ausgerichteten Projekten führe.6 Zwar ist das Arbeits- und Forschungsfeld in der Konsequenz darum bemüht, mehrdimensionale Verfahren zur Qualitätsmessung in der kulturellen Bildung zu entwickeln, die der Komplexität des Gegenstands gerechter werden, wovon nicht zuletzt auch die im Rahmen des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" entwickelten Handreichungen zeugen. Dennoch zeichnet sich ab, dass bei der Festlegung von Parametern für die Qualitätsmessung in der kulturellen Bildung bislang vor allem Konzepte affirmativ und reproduktiv7 wirkender kultureller Bildung wirksam sind. Kritisch-dekonstruktive Ansätze oder solche, die auf Veränderung der Institutionen (Kunst, Schule, Kultureinrichtungen) selbst abzielen, fallen bisher in den meisten Fällen außerhalb des Messbereichs. Die Frage, wer jeweils die Macht hat und wer sich überhaupt dazu motiviert fühlt, diese Parameter zu bestimmen, bleibt also in der Diskussion um Qualitätsentwicklung in der kulturellen Bildung brisant.

Des Weiteren sind die Anforderungen an die Einrichtungen, ein formalisiertes Qualitätsmanagement zu betreiben, bislang selten mit einer Erhöhung ihrer Ressourcen verbunden. Wie eine im Rahmen der BKJ-Studie durchgeführte Befragung zeigt, haben die Akteurinnen in den Einrichtungen, die formalisiertes Controlling betreiben, deutlich weniger Zeit für die inhaltliche, konzeptionelle und vermittlerische Arbeit. Qualitätsmanagement kann auf diese Weise zu einer sinkenden Qualität und zu einer Aushöhlung von Motivation wie auch von Strukturen führen. Eine Veröffentlichung der Kulturplattform Oberösterreich bezeichnete vor diesem Hintergrund bereits im Jahr 2006 die wachsenden Anforderungen an eine formalisierte Leistungsbeurteilung im Kulturbereich als "Killtrolling"8.

3. Warenförmigkeit

Wird "Qualität" als wertender Begriff zur Beschreibung von Zweckangemessenheit und Güte inzwischen ganz selbstverständlich auf alle möglichen Prozesse – bis hin zur "Sterbequalität" – angewendet, war er bis vor etwa 20 Jahren noch hauptsächlich auf Produkte (Waren und Dienstleistungen) bezogen. Seine Ausbreitung kann als wachsende Tendenz zur Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche gedeutet werden. "Qualitätskontrolle" zielte bei der Produktion von Waren auf die Entwicklung eines weitgehend systematisierten, immer das gleiche Ergebnis in möglichst ökonomischer Weise generierenden Verfahrens. Kulturelle Bildung zeichnet sich aber in vielen Fällen gerade durch Singularität und Emergenz aus, welche sich zur Standardisierung von Prozessen antinomisch verhalten. Vor der Diskussion über "Qualitätskriterien" in der kulturellen Bildung müsste daher eine grundsätzliche Klärung erfolgen, ob "Qualität" als Leitbegriff nicht zwangsläufig impliziert, dass es sich bei kultureller Bildung um etwas Warenförmiges, um ein standardisierbares Produkt oder eine Dienstleistung handelt.

Dem gegenüber stünde ein Verständnis von kultureller Bildung, das diese als eigenständige kulturelle Praxis begreift, die auf die Herstellung von Beziehungen, das Eröffnen von Handlungsräumen und Möglichkeitssinn sowie auf die Hinterfragung, Unterbrechung und Umarbeitung von Verhältnissen setzt – also weniger auf das "Haben" als auf das "Sein".9 Es müsste im Detail diskutiert werden, ob letzteres Verständnis mit der Idee von der Messbarkeit einer wie auch immer gearteten Qualität im Grundsatz vereinbar ist. Falls ein gegenseitiger Ausschluss besteht, stellte sich im nächsten Schritt die Frage, was mit solchen Projekten in einer Zukunft passieren soll, in der Qualitätsmanagement und Controlling (Prozesssteuerung) ausnahmslos verpflichtend wären. Möglicherweise führte dies (so die Hypothese) zu dem Schluss, dass es Projekte der kulturellen Bildung gibt, bei denen sich ein Qualitätsmanagement anbietet (dies wären vielleicht Projekte, bei denen der instrumentelle Charakter für nachweislich systematisch steuerbare Entwicklungsprozesse, wie beispielsweise Schul-, Curriculums- oder Personalentwicklung im Vordergrund stünde) und andere, bei denen sich ein solches im Sinne der gesetzten Ziele verbietet (dies wären vielleicht Projekte, in denen es um die Erfahrung von ungesteuerten Prozessen, des Aushaltens von Differenz und Unverständlichkeit, um Reibung und Verunsicherung des "schon Gewussten" ginge). Denkbar wäre in dieser Perspektive auch, dass es Teile ein und desselben Projekts gäbe, in dem die Anwendung des Konzepts "Qualität" sinnvoll erschiene, und andere, die von dieser Anwendung ausgenommen, sozusagen "ungeschoren", im Wildwuchs, blieben.

Eine in dieser Weise differenzierte Analyse der Wirkungen und Konsequenzen des Qualitätsdiskurses in der kulturellen Bildung wird meines Wissens zurzeit nirgends vorgenommen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Handlungsparameter des "New Public Management",10 zu denen eben auch "Qualitätsentwicklung" gehört, als Regime mehr oder weniger unhinterfragt, quasi "natürlich", in allen Bereichen öffentlichen institutionellen Lebens – und so auch in der kulturellen Bildung – Einzug halten. In der kulturellen Bildung geschieht dies häufig, ohne dass den Akteurinnen klar ist, was da genau bei ihnen einzieht. Denn "Qualität", "Partizipation", "Teilnehmerinnen-, respektive Kundinnenorientierung", "bottom-up-Prozesse", alles Schlüsselkonzepte des New Public Managements, sind in diesem Kontext durchweg positiv besetzte Begriffe. Wobei diese Begriffe eben je auf unterschiedlichste Weise gefüllt und für sehr unterschiedliche Interessen und Zielvorstellungen in Anschlag gebracht werden können – und daher für sich genommen nichts aussagen.

4. Zum Beispiel: "Partizipation"

Wie unterschiedlich Begriffe in der Qualitätsdebatte gefüllt werden können, veranschaulicht der Umgang mit dem Begriff "Partizipation". In ihrer internationalen Studie zur Qualität in der Musikvermittlung und Konzertpädagogik führt Constanze Wimmer die Prozessqualität als eine von drei Qualitätsdimensionen ein.11 Zu dieser schreibt sie: "Sie bestimmt die künstlerische und pädagogische Konzeption und ermöglicht partizipative Ansätze für das Publikum und die Teilnehmer."12 In ihren weiteren Ausführungen wird ein hoher Grad von Partizipation (beispielsweise im Sinne von aktiver musikalischer Beteiligung Jugendlicher oder auch von Mitbestimmung durch Lehrpersonen in der Planungsphase eines Vermittlungsprojekts) als Indikator für eine hohe Qualität der Musikvermittlung bestimmt. Man mag mit diesem Indikator einverstanden sein oder nicht – fest steht, dass er nicht selbstverständlich, gleichermaßen "natürlich" gegeben ist, sondern auf Zielvorstellungen der Autorin in Bezug auf Musikvermittlung verweist. In der Studie wird diese Positionierung begründet beispielsweise durch Ausführungen über die positiven Effekte "kultureller Partizipation" von Kindern und Jugendlichen auf ihre Haltung gegenüber ernster Musik oder über die Vorreiterrolle Großbritanniens in der kulturellen Bildung, an dessen Modellen sich viele kontinentaleuropäische Projekte orientieren. Durch die Begründungen wiederum wird deutlich, dass den Qualitätskriterien ein – implizites, für selbstverständlich genommenes – Konzept von kultureller Bildung mit reproduktiver Funktion zugrunde liegt: Es geht vor allem darum, durch Vermittlung die zukünftigen Generationen von an kanonisierter klassischer und auch anderer Musik Interessierten und Begeisterten heranzubilden. Dies ist der letztendliche Zielhorizont von "Partizipation" im Sinne der Studie, was ein wenig an das Postulat von Walter Benjamin erinnert, die Leistung der bürgerlichen Pädagogik läge in erster Linie darin, "List an die Stelle von Gewalt" zu setzen.13 Es handelt sich um einen Partizipationsbegriff, dessen Mitbestimmungsdimension sich in einem engen Rahmen bewegt.

Dagegen wird in den im Kontext des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" entstehenden Papieren zur Beurteilung der Qualität der Projekte stark der Mitgestaltungsaspekt von Partizipation hervorgehoben.14 Projektideen sollen demnach von den Schülerinnen ausgehen und am besten von Anfang an mit ihnen gemeinsam entwickelt werden. Es soll an ihre Alltagsvorstellungen konzeptuell und inhaltlich Anschluss gefunden werden. Kurz: Ihre Interessen und Perspektiven sollen signifikant in die Projektgestaltung einfließen. Gleichzeitig aber werden demgegenüber potenziell in Spannung stehende Qualitätskriterien formuliert, wie etwa eine fächerübergreifende, lehrplanorientierte Relevanz. Und: Der Imperativ der Mitgestaltung wird gesetzt, weitestgehend ohne zu problematisieren, dass dadurch potenzielle Herausforderungs-, Unverdaulichkeits- und Differenzerfahrungsaspekte, die möglicherweise gerade das besondere Potenzial von Projekten kultureller Bildung darstellen (zumindest, wenn sie sich kunstorientiert verstehen), komplett unter die Räder kommen könnten. Die Frage, welcher Lernweg, welche Auseinandersetzung Schülerinnen überhaupt dazu befähigen könnten, in diesem Rahmen sinnvoll Mitbestimmung auszuüben, taucht kaum auf. Vor dem Hintergrund von Shitstorm-Dynamiken in den Social Media und einer allmächtig um sich greifenden, personenzentrierten Evaluationskultur kann aber schlichtes "Mitreden-Können" nicht mehr als emanzipatorischer Wert an und für sich betrachtet werden.15 "Mitreden, Mitbestimmen, Mitgestalten" sind genauso auch als kontrollgesellschaftliche Werkzeuge zur Unterdrückung von sozialer und intellektueller Abweichung zu verstehen und zu erfahren.

Vor dem Hintergrund des "prosumerism", der Möglichkeit jeder Nutzerin/Konsumentin, zur Produzentin zu werden, müsste es zumindest die Möglichkeit geben, auch ein sehr direktiv strukturiertes Projekt der kulturellen Bildung als qualitativ hochstehend zu bewerten – nämlich dann, wenn es den Schülerinnen neue Horizonte eröffnet und neue Erfahrungen ermöglicht, die sie als sinnstiftend erleben, auch wenn sie sich nicht von allein, in einem Mitbestimmungsprozess, dafür entschieden hätten.

Bevor also "Partizipation" als Qualitätsmerkmal naturalisiert wird, wäre zu diskutieren, was damit im jeweiligen Kontext gemeint ist und welcher Weg jeweils zu den angestrebten Weisen der Partizipation führen könnte. Zu verhandeln wäre weiterhin, ob Partizipation in jedem Projekt einen Wert an sich darstellt oder ob es je nach Projektanlage nicht auch gerade produktiv sein kann, den Teilnehmerinnen etwas aufzutragen.

5. Arbeiten in Spannungsverhältnissen

Spannungsverhältnisse und Widersprüchlichkeiten, wie sie am Beispiel der Diskussion um Partizipation skizziert wurden, sind konstitutiv für Projekte der kulturellen Bildung in der Schule. Je stärker ein Projekt versucht, von Kunst aus zu agieren, je stärker es auch auf die Hinterfragung und Veränderungen bestehender Strukturen angelegt ist, desto mehr treten sie zutage. "Kunst" und "Schule" sind unterschiedliche Systeme, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Dabei ist eines nicht "freier" oder gar besser als das andere – beide sind ihren Systemzwängen und feldspezifischen Handlungslogiken, Zielvorstellungen, Ein- und Ausschlussdynamiken und Wertzuschreibungen unterworfen. Wenn innerhalb eines Projekts versucht wird, kunstimmanente Logiken im System Schule wirksam werden zu lassen, so führt dies zu Reibungen, bei denen es daher weniger darum gehen kann, sie aufzulösen, als sie als Motor und Gestaltungsmoment in der Arbeit zu begreifen. "Störung hat Vorrang" muss das Motto solcher Projekte sein, da die Eliminierung des Störungspotenzials den Tod der Sache bedeuten würde. Doch wann ist eine Störung einfach nervtötend, weil sie die tausendste Wiederaufführung gegenseitiger Voreingenommenheiten zwischen "Kunst" und "Schule" ist, und wann ist sie produktiv im Sinne des Projekts? Um dies identifizieren zu können, brauchen die Akteurinnen genug professionelle Informiertheit, um eine Metareflexion der Spannungsverhältnisse leisten zu können.

Was "Spannungsverhältnisse" in einem so komplexen Anforderungsgefüge wie einem künstlerisch und kritisch orientierten Projekt der kulturellen Bildung in der Schule bedeutet, soll im Folgenden am Beispiel der in diesen Projekten tätigen Künstlerinnen veranschaulicht werden.16 Das von ihnen benötigte Wissen und Können zeigt Überschneidungen mit anderen professionellen künstlerischen Tätigkeiten (wie zum Beispiel dem Konzipieren, Produzieren, Zeigen/Aufführen sowie Vermarkten von Werken oder der Kooperation mit Kolleginnen im Rahmen künstlerischer Projekte), doch es unterscheidet sich auch von ihnen durch den dezidiert pädagogischen Zielhorizont eines Projekts in der Schule. Es geht nicht in erster Linie darum, erfolgreich Kunst zu machen, sondern darum, ein künstlerisches Bildungsgeschehen in allen seinen Dimensionen gelingen zu lassen. An der Schnittstelle von Kunst und Bildung und in/mit einer Institution der formalen Bildung (Schule) zu arbeiten, das birgt für sie daher spezifische Spannungsverhältnisse, die diese Arbeit einerseits herausfordern, andererseits auch besonders interessant machen.

Von Künstlerinnen wird einerseits eine überzeugende Verkörperung ihres Werks, ihrer Künstlerinnenpersönlichkeit(en) und ihrer damit verbundenen Expertise erwartet, denn deswegen werden sie eingeladen, ein Projekt durchzuführen. Andererseits ist es für sie notwendig, im pädagogischen Prozess Distanz zum eigenen Werk zu haben – zum Beispiel die Schülerinnen nicht für die eigene künstlerische Arbeit zu instrumentalisieren und sie zu rein Ausführenden oder Anweisungen Befolgenden zu degradieren.

Für sie ist es in der Bildungssituation (und auch darüber hinaus) einerseits vorteilhaft, eine charismatische Persönlichkeit zu sein, die begeistert und mitreißt, die ein Erlebnis und eine Erfahrung garantiert, die in der Lage ist, den Funken der eigenen Begeisterung für künstlerische Inhalte und Verfahren überspringen zu lassen (Interesse an der Sache). Andererseits müssen sie in der Lage sein, persönliche Zurückhaltung zu üben und Platz für die Fragen und Interessen der anderen zu lassen (Interesse an den teilnehmenden Menschen).

Einerseits sollten Künstlerinnen dazu in der Lage sein, alle Beteiligten stark zu involvieren, Partizipation in einem möglichst hohen Maß zu ermöglichen und die Bedingungen für qualifizierte Mitbestimmung herzustellen (Ermächtigung zu betreiben). Andererseits sollten sie die eigene Expertise als künstlerische Fachperson sichtbar und erfahrbar werden lassen und das Versprechen einlösen, das sich mit der Einladung an eine professionelle Kulturschaffende in Bezug auf Prozess und Ergebnis verbindet.

Einerseits sind Künstlerinnen mit dem Anspruch (und auch der eigenen Absicht) konfrontiert, bei den Teilnehmenden die Fähigkeit zur Teamarbeit, zum Umgang mit Differenz, soziale Intelligenz sowie Empathie zu fördern. Andererseits fußt künstlerische Bildung auch stark auf individueller Förderung; Autorschaft und Crediting Einzelner sollen gleichermaßen ernst genommen werden wie der Zusammenhalt der Lerngruppe und die Solidarität untereinander.

Einerseits ist es wichtig, dass sie über ein gewisses Maß an pädagogischen Fähigkeiten verfügen und diese im Projekt gezielt einzusetzen verstehen; andererseits gehört es zu ihrem Selbstverständnis und zu dem an sie gerichteten Begehren, anders als die Lehrpersonen beziehungsweise deutlich von dieser unterscheidbar als Künstlerin zu agieren.

Methodisch werden sie in der Schule dann als erfolgreich wahrgenommen, wenn sie in der Lage sind, Prozesse gründlich zu planen und vorzustrukturieren. Gleichzeitig geht es in den Projekten jedoch auch darum, den Beteiligten möglichst viel Freiheit für eigene Wege und Fragen zu lassen. Künstlerinnen sollen möglichst viel von ihrem künstlerischen Know-how weitergeben, sollen handwerkliches Können und künstlerische Techniken und Verfahren beherrschen sowie souverän vermitteln, dabei jedoch gleichzeitig Raum für Improvisation und selbstgefundene Lösungswege und Experimente eröffnen, Suchbewegungen vorleben. Für das Gelingen ihres Vorhabens ist es notwendig, die Beteiligten zu motivieren, auch über Durststrecken und Motivationslöcher hinweg – aber zugleich wollen und sollen sie keinen dem schulischen Bewertungssystem vergleichbaren Leistungsdruck erzeugen. Sie erkennen die Produktivität, die darin liegt, einen Alltagsbezug, ein persönliches Interesse und die Fragen der Teilnehmenden zum Ausgangspunkt zu nehmen; andererseits erfordert die Bildungsarbeit mit und in den Künsten auch und gerade die Konfrontation mit Neuem, noch Unbekanntem, von dem die Beteiligten vielleicht erst am Ende des Prozesses erahnen, ob es etwas und was es mit ihnen zu tun haben mag.

Einerseits dienen Projekte der kulturellen Bildung häufig dazu, den Beteiligten die "Liebe zur Kunst"17 nahezubringen, sie für künstlerisches Schaffen und Kultureinrichtungen zu öffnen und zu begeistern. Andererseits geht es gleichzeitig – und damit verbunden – darum, ihnen einen kritischen und hinterfragenden Umgang mit Kultur und ihren Institutionen zu eröffnen.

Einerseits ist es wichtig, in den Projekten Spaß, Lust am Tun und Rezipieren, Freude am Ereignis und am Schaffensprozess zu erzeugen. Andererseits ist es notwendig und unvermeidlich, die Erfahrung zu vermitteln und zu zeigen, dass Kunst auch Probleme bearbeitet und häufig mit zähen, langwierigen und schwierigen Prozessen, mitunter auch mit langweiligen, sich wiederholenden Abläufen verbunden ist.

6. Metareflexivität als Arbeitsprinzip

Ähnlich komplexe und widersprüchliche Anforderungen ließen sich auch für Akteurinnen auf der Lehrendenseite – Lehrpersonen und Vermittlerinnen in Schule und Kultureinrichtungen – darstellen. Anhand der Beschreibung des Anforderungsgefüges von Künstlerinnen in der kulturellen Bildung sollte jedoch im vorgegebenen Rahmen beispielhaft veranschaulicht werden, was es in der Konsequenz bedeuten würde, wenn der Anspruch als Arbeitsprinzip gesetzt wäre, dieses nicht als Hemmnis, sondern als Ausgangspunkt für die Gestaltung der Kulturvermittlung zu verstehen. Es würde die Notwendigkeit eines wesentlichen Zuwachses an Metareflexivität gegenüber der eigenen Praxis und den eigenen Konzepten bedeuten.

Metareflexivität meint hier

a. sich diesen Spannungsverhältnissen und ihrer projektspezifischen Artikulation bewusst zu sein und sie in einer konkreten Situation identifizieren, analysieren und benennen zu können.

b. auf dieser Basis projektspezifisch begründete Entscheidungen für eine jeweilige Gewichtung zu treffen (beispielsweise mehr Mitbestimmung oder weniger; mehr Unterrichts- und Lehrplanorientierung oder weniger; mehr Provokation oder weniger; mehr Kollektivität oder mehr individuelle Förderung und so weiter).

c. diese Entscheidung mit den anderen am Projekt beteiligten Interessengruppen kommunizieren und verhandeln zu können.

d. diese Entscheidung in der Praxis realisieren zu können und dabei die Achtsamkeit und Veränderungsbereitschaft zu bewahren, stets wieder Anpassungen vorzunehmen (aber auch die Zielgerichtetheit zu bewahren, auf nicht hintergehbare Grundsätzen für das Gelingen des Projektes zu bestehen).

Metareflexivität in diesem Sinn ist ein Stück weit immer schon vorhanden, häufig zumindest als implizites, erfahrungsbasiertes Wissen.18 Sie könnte jedoch durch darauf angelegte Formate, zum Beispiel durch die Initiierung von reflexiven Begleitungen der Praxis durch Peers und Praxisforscherinnen und damit verbundene Aus- und Weiterbildungsangebote für die verschiedenen Projektakteurinnen, wachsen. Wenn Programme wie "Kulturagenten für kreative Schulen" sich in Zukunft weiter entfalten möchten, ohne bei den inzwischen bekannten "Störmomenten" stecken zu bleiben, die aus Kommunikationsdefiziten und aus unvereinbaren "hidden agendas" der verschiedenen Protagonistinnen resultieren, ohne aber auch die Projekte kultureller Bildung zu einem beliebigen Steuerungswerkzeug der Schul- und Curriculumsentwicklung neben anderen zu disziplinieren, so wird es notwendig sein, Zeit- und Geldressourcen für die Förderung professioneller Reflexivität für diejenigen, welche die Angebote gestalten, langfristig zur Verfügung zu stellen. Die im Programm "Kulturagenten für kreative Schulen" betriebene Akademie bietet hierfür meines Erachtens eine modellhafte Orientierung.

1 Zitat aus unveröffentlichten Notizen der Kulturagentinnen zu der in einem der ersten Akademiemodule gestellten Frage "Was zeichnet in meinen Augen ein gutes künstlerisches Projekt an/mit Schulen aus?". Das Zitat bezieht sich möglicherweise auf ein Postulat der themenzentrierten Interaktion von Ruth Cohn: "Das Postulat, dass Störungen und leidenschaftliche Gefühle den Vorrang haben, bedeutet, dass wir die Wirklichkeit des Menschen anerkennen; und diese enthält die Tatsache, dass unsere lebendigen, gefühlsbewegten Körper und Seelen Träger unserer Gedanken und Handlungen sind." Cohn, Ruth: Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion, Stuttgart 1975, S. 122.

Eine Anmerkung zur Schreibweise in diesem Artikel: Es bestehen heute viele Möglichkeiten der Indikation von Geschlechtervielfalt in der Schriftsprache. Die Autorin des vorliegenden Textes bevorzugt die Verwendung des Unterstrichs, der gerade durch die Unterbrechung von Substantiven performative Hinweise auf real existierende Geschlechtervarianz jenseits von Männlichkeiten und Weiblichkeiten produziert. Die "Erschwerung" der Lektüre durch diese Unterbrechungen ist daher intendiert – wie in der kulturellen Bildung geht es auch an dieser Stelle nicht immer zwangsläufig darum, möglichst "einfach" und "freundlich" zu agieren. Da diese Option in der Publikation nicht gegeben ist, besteht die Autorin in ihrem Text auf die Verwendung des generischen Femininums; in der weiblichen Form sind jeweils alle existierenden Geschlechtervarianten eingeschlossen.

2 Anna Deavere Smith, in: Hope, Sophie: Participating in the wrong way? Four experiments by Sophie Hope, London 2011, S. 29.

3 Fuchs, Max: "Qualitätsdiskurse in der kulturellen Bildung", in: Liebald, Christiane; Münter, Ulrike (Hg.): Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung, Remscheid: BKJ Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, 2010.

4 Mörsch, Carmen: "Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen. Die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation", in: Mörsch, Carmen, und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung (Hg.): Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12, Zürich 2009, S. 9.

5 Fuchs, Max: "Qualitätsdiskurse in der Kulturellen Bildung. Entwicklungslinien der letzten zwanzig Jahre und aktuelle Herausforderungen", in: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) (Hg.): Studie zur Qualitätssicherung in der Kulturellen Bildung. Bestandsaufnahme zu Instrumenten der Qualitätssicherung in der Kulturellen Bildung, Weiterbildung, Ganztagsschule und in Kindertageseinrichtungen. Fachbeiträge zu verschiedenen Qualitätsdimensionen und Evaluationsverfahren in der Kulturellen Bildung, 2010, S. 91.

6 Keuchel, Susanne: "Zur Mehrdimensionalität von Qualitätskriterien in der kulturellen Bildung", in: Studien zur Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung, hg. von Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. Remscheid 2010.

7 Mörsch, C., a. a. O., S. 9.

8 Sadjed, Ariane; Köchl, Sylvia: "Controlling? Killtrolling! Selbstorganisationen von MigrantInnen im Kulturbereich und ihr Umgang mit den Kontrollgelüsten der SubventionsgeberInnen", online:

http://igkultur.at/projekte/transfer/textpool/controlling-killtrolling [2.12.2014].

9 Die dichotome Entgegensetzung der beiden "Existenzweisen" (Fromm, Erich: To Have or to Be? New York 1976) wirkt in der (digitalen) Gegenwart veraltet und ist so nicht aufrechtzuerhalten. Sie wird hier lediglich zur Veranschaulichung von Tendenzen eingesetzt.

10 Pelizzari, A.: Die Ökonomisierung des Politischen: new public management und der neoliberale Angriff auf die öffentlichen Dienste, Konstanz 2001.

11 Constanze Wimmer hat mit diesem Beitrag den Qualitätsbegriff durch die drei Dimensionen "Struktur", "Prozess" und "Ergebnis" für die kulturelle Bildung operationalisiert. Die hier angeführte, hegemoniekritisch orientierte Kritik stellt diese Leistung nicht infrage. Sie zielt auf eine grundsätzliche Ebene. Vgl. http://www.kunstdervermittlung.at/ [20.8.2014].

12 Wimmer, Constanze: Exchange – Die Kunst, Musik zu vermitteln. Qualitäten in der Musikvermittlung und Konzertpädagogik, Salzburg 2010, S. 10. Das generische Maskulinum befindet sich im Originalzitat.

13 Der Text von 1929 sei wegen seiner Aktualität hier etwas ausführlicher zitiert: "Psychologie und Ethik sind die Pole, um die sich die bürgerliche Pädagogik gruppiert. Man soll nicht annehmen, sie stagniere. Es sind in ihr beflissene und bisweilen auch bedeutende Kräfte am Werk. Nur können sie nichts dawieder, dass die Denkungsart des Bürgertums hier wie in allen Bereichen auf eine undialektische Weise gespalten und in sich zerrissen ist. Auf der einen Seite die Frage nah der Natur des Zöglings: Psychologie der Kindheit, des Jugendalters; auf der anderen Seite das Erziehungsziel: der Vollmensch, der Staatsbürger. Die offizielle Pädagogik ist das Verfahren, diese beiden Momente – die abstrakte Naturanlage und das chimärische Ideal – einander anzupassen, und ihre Fortschritte liegen dabei in der Linie, zunehmend List an die Stelle der Gewalt zu setzen." Benjamin, Walter: Eine kommunistische Pädagogik, Berlin 1929, online: http://www.textlog.de/benjamin-kritik-eine-kommunistische-paedagogik.html [20.8.2014].

14 Grundlage für diese Feststellung bietet mir der Einblick in die in Entwicklung befindlichen Papiere, Stand Sommer 2014.

15 Ich danke meiner Kollegin Karin Michalski für den Hinweis auf den Zusammenhang zwischen personenbezogener Evaluation als zunehmende Alltagspraxis gerade auch in pädagogischen Zusammenhängen und den mitunter in Morddrohungen mündenden Social-Media-Shitstorms, wie sich einer zur Entstehungszeit dieses Textes gegen akademische Vertreterinnen progressiver Sexualpädagogik richtet. Vgl. http://dasendedessex.de/gegen-rechten-hass-fuer-eine-engagierte-wissenschaftler_in/ [21.8.2014].

16 Die folgenden Ausführungen stützen sich insbesondere auf eine 2013/2014 von der Autorin durchgeführte Untersuchung im Rahmen des Programms "Kultur macht Schule" der Fachstelle Kulturvermittlung des Kantons Aargau, Schweiz. Die verschiedenen Aspekte des widersprüchlichen Erwartungshorizonts an Künstlerinnen in Schulen wurden induktiv aus im dortigen Archiv vorhandenen Ausschreibungen, Dokumentationen, evaluativen Papieren, Berichten und Protokollen, Interviewtranskripten und weiteren Daten aus den vergangenen neun Jahren des Programms abgeleitet und mit dem bestehenden Forschungsstand in Bezug auf Kunstprojekte in Schulen abgeglichen und ergänzt. Siehe auch https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/kultur/kultur_macht_schule_1/veroeffentlichungen_8/BKSAK_KmS_Arbeitsprinzipien.pdf [2.12.2014].

17 Bourdieu, Pierre; Darbel, Alain: Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher, Konstanz 2006.

18 Zu den verschiedenen Formen pädagogischen Wissens siehe Schön, Donald: Educating the Reflective Practitioner, San Francisco 1987.