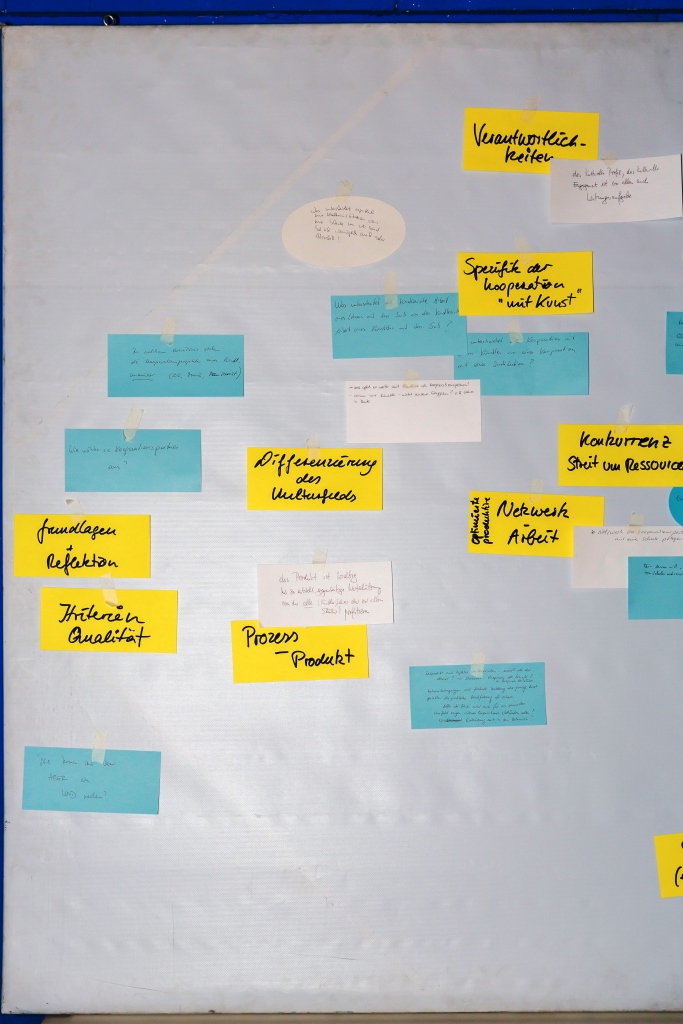

Schlagwörter

Transformationen erwünscht

"Wozu kooperieren?" Diese Frage stand im Workshop, der sich mehrheitlich aus Vertreterinnen und Vertretern von Kulturinstitutionen zusammensetzte, zunächst weniger im Raum als "Wie kooperieren?" Schulen und Museen sind zwei Institutionen mit eigenen Logiken, inhaltlichen Programmatiken sowie zeitlichen und räumlichen Gefügen. Wenn es nun also darum geht, etwas Gemeinsames zu entwickeln, stellt sich die Frage, wie sich dieses Gemeinsame in Kulturinstitution und Schule einfügen lässt und wie dabei die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Auge behalten werden können. Im Verlauf des Workshops erwies sich die Gestaltung der Inhalte als die komplizierteste Aufgabe. Welche Transformationen müssen geschehen – und welche sind sogar überlebenswichtig für die jeweilige Institution?

Im Folgenden wird der Workshop dokumentiert und reflektiert. Die Zusammenfassung beschreibt Diskussionsfelder, die sich durch die Fragestellungen der Teilnehmenden, die Impulse der beiden Praxisbeispiele aus dem Modellprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen" und die vorhandenen Erfahrungen mit Kooperationen, sei es durch eigene Kooperationsprojekte oder durch Forschung über Kooperationen, ergeben haben. Die Fragen und Erkenntnisse aus beiden Inputs sind in die Diskussionsverläufe eingearbeitet.

Praxisbeispiel 1

"Das Märkische Viertel zu Hause im Bode-Museum Berlin"

Anja Edelmann, Kulturagentin im Schulnetzwerk des Märkischen Viertels, Berlin, und Dr. Julien Chapuis, Leiter des Bode-Museums, Berlin

Wie wird Donatello für Jugendliche relevant?

Das Bode-Museum beherbergt die Skulpturensammlung und das Museum für Byzantinische Kunst und gilt als ein "traditionelles" Museum, in dem die Entwicklung der Kunst von der Spätantike bis ins frühe 19. Jahrhundert facettenreich nachvollziehbar ist. Ungefähr 80 Prozent der Kunstwerke haben eine christliche Thematik, dienten als Kultobjekte, Kirchenausstattung oder Hilfsmittel für die private Andacht. Auch für Besucherinnen und Besucher mit einer christlichen Erziehung sind die dargestellten Personen und Inhalte vermutlich nicht selbstverständlich. Nicht nur die Thematik der ausgestellten Kunstwerke, sondern auch die prachtvolle, palastähnliche Architektur des Museums könnten auf Jugendliche befremdend wirken.

Welche Wege gibt es, um eine Institution wie das Bode-Museum für Jugendliche attraktiv zu machen? In den letzten zwei Jahren hat das Bode-Museum im Rahmen des Kulturagentenprogramms verschiedene Pilotprojekte in Partnerschaft mit zwei Schulen aus dem Märkischen Viertel, eine Großwohnsiedlung im Norden Berlins, durchgeführt. Daraus wurden wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Die wichtigsten sind:

- Im Idealfall fand eine emotionale Aneignung statt, beispielsweise indem die Schulen das Bode-Museum zu ihrem Hausmuseum machten. Die Arbeit mit Emotionen erlaubt einen intuitiven Zugang zu den Kunstwerken, unabhängig von Herkunft und Glaube. Die Reflexion über die Kunst führt zu neuen Erkenntnissen über sich selbst.

- Essenziell ist, dass die Jugendlichen nicht nur einmal in das Museum kommen, sondern mehrfach.

- Die Vermittlung wird als Dialog verstanden, in dem herausgestellt wird, dass Wahrnehmung notwendigerweise subjektiv ist. Dies hilft, Hemmungen und Scheu zu überwinden, sodass die Jugendlichen beginnen, sich auszudrücken.

- Verschiedene Formen kreativer Arbeit, wie beispielsweise das Fotografieren oder das Erfinden von Geschichten, die zu dem Kunstwerk passen, verstärken die emotionale Bindung zu den Objekten.

- In einer Abschlussveranstaltung werden die Arbeiten der Jugendlichen gewürdigt. Sie sind zu Expertinnen und Experten geworden, die ihre Familien und Bekannten durch das Museum führen.

Praxisbeispiel 2

"Zukunft, jetzt!" – eine Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogik des SchauSpielHauses Hamburg

Stina K. Bollmann, Kulturagentin für das Hamburger Schul-Netzwerk Barmbek-Ost, Wandsbek-Süd und Mitte:

"Die Stadtteilschule Barmbek in Hamburg wird von Schülerinnen und Schülern aus 59 Nationen (Tendenz steigend) besucht, verteilt auf drei Schulstandorte, die nicht fußläufig erreichbar sind. Jugendliche, deren Familien Wirtschaftsflüchtlinge sind, und Jugendliche, die unbegleitet aus Krisengebieten der Welt kommen, werden nach einigen Tagen ihrer Ankunft in Hamburg schulpflichtig. Sie werden entweder in Alpha-Klassen alphabetisiert oder in Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) auf einen Schulabschluss vorbereitet.

Das SchauSpielHaus Hamburg verfolgt thematisch die Erweiterung des Heimatbegriffs und führt Projekte durch, die die transkulturelle Debatte ästhetisch stützen. Künstlerinnen und Künstler entwickeln biografisch motiviertes Arbeiten. Die Stadtteilschule Barmbek scheint ein idealer Schulpartner zu sein, um Theater als soziale Gestaltungskraft zu entwickeln. Das Theaterprofil der Schule beinhaltet zunehmend interessante Vorhaben, doch die Spiegelung der Transkultur bedarf auch in diesem Kontext weiterer Maßnahmen. Das kann eine Schule strukturell, finanziell und aufgrund des Produktionsdrucks in Verbindung mit fehlenden Freiräumen nicht schaffen. "Zukunft, jetzt!" ist ein Projekt, das eine IVK-Abschlussklasse im Jahrgang zehn dazu nutzte, ihr eigenes Bild vom Theater als fernem Bildungsort zu erweitern. Es gab intensive Vorgespräche, ein Modellprojekt "Creating my Religion" (inhaltlich durch das Thema Religion und Lebensweise bestimmt) war geplant. Da dieses jedoch aus dem Spielplan genommen wurde, wurde ein neues Vorhaben entwickelt:

In "Zukunft, jetzt!" beschreiben die Schülerinnen und Schüler einen glücklichen Tag in der fernen Zukunft an einem fernen oder nahen Ort. Sie präsentieren sich, inszenieren sich für ihre Zukunft, die sie sich freudig erzählen, einzeln und miteinander vor der Kamera. Sie erleben die Entstehung eines Films, den sie als DVD in der Hand halten können.

Aus den positiven Erfahrungen des Projekts ergeben sich weiterhin Kooperationsprojekte mit dem Jungen SchauSpielHaus Hamburg, die sich inhaltlich aus Themen der Transkultur entwickeln. Diese knüpfen an die Internationalen Vorbereitungsklassen an, für die diese Ressourcen "Empowerment" im wahrsten Sinne bewirken.1

Wie kooperieren?

"Kooperationen machen Sinn!" Das war Konsens in der Gruppe. Deutlich wurde bei der ersten Diskussionsrunde, dass die beiden Institutionen Museum und Schule sich jedoch zunächst kennenlernen sollten: "Was können Kunstinstitutionen tun, um Schulen das Kooperieren zu erleichtern?", lautete die Frage eines Teilnehmers. Es sei nicht leicht, die Bedürfnisse von Schulen kennenzulernen. Genauso wenig sei es für die Kulturinstitution einfach, Weisen der Selbstvermittlung zu finden, die es den schulischen Partnern ermöglichen, eine Vorstellung der Kooperationsmöglichkeiten beider Institutionen zu entwickeln.

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass die Mehrzahl der Workshopteilnehmenden aus Kulturinstitutionen kamen. Ich möchte daher aus meiner Perspektive anführen, dass die Nähe- oder Distinktionsbewegung zwischen Museum und möglichem Publikum nicht allein vom Publikum ausgeht, sondern ganz entscheidend auch von der Kulturinstitution: In der Form, wie sie sich nach außen repräsentiert, beispielsweise durch Sprachlichkeit und Bildpolitik der Öffentlichkeitsmaterialien, trifft sie Entscheidungen in Bezug auf ihre Adressaten, auf ein mögliches Publikum.

Einblick zu geben sei das eine – Pragmatismus oder Ängste abzubauen das andere. Eine Teilnehmerin des Workshops mutmaßte, dass Lehrpersonen es möglicherweise manchmal aus pragmatischen Gründen bevorzugen, ein Projekt innerhalb der Schule zu machen, anstatt dafür nach außen zu gehen und sich auf einen Kulturpartner einzulassen. Die Angst beziehe sich dabei auf eine nur schwer zu bewältigende Mehrorganisation und den Verlust der Kontrollierbarkeit der Schülerinnen und Schüler in anderen Lernräumen.

Sich selbst vermitteln

Im Workshop wurden Ideen genannt, wie eine gegenseitige Selbstvermittlung der Kooperationspartner geschehen könne. Zunächst müsse es darum gehen, Zeit miteinander zu verbringen: Dies könne beispielsweise erreicht werden, indem die schulische Gesamtkonferenz im Museum abgehalten, dort eine Teatime für Lehrpersonen eingerichtet oder eine gemeinsame Plattform zum informellen Austausch von Akteuren der Kooperationen geschaffen werde.

Die Vorschläge und Ideen stellten Formate der Selbstvermittlung vor, die einen Zusatz zu bisher vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten, im Falle der Gesamtkonferenz auch performative Vorgehensweisen, bedeuten. Denn – so die Argumentation – die Erfahrung und Aneignung eines Raums könne nur durch den Aufenthalt in diesem geschehen. Interessant ist hier wiederum aus meiner Perspektive, dass es die internalisierten Vorstellungen der gesellschaftlichen Rollen der beiden Institutionen nahelegen, Gastfreundschaft sei die Aufgabe der Kulturinstitution, weil sie der Ort sei, den es kennenzulernen gilt. Sinnvoll im Sinne der Selbstvermittlung beider Institutionen wäre es auch, diese Logik einmal umzukehren und als Vertreter von Kulturinstitutionen in die Schule zu gehen.

Kommunikation und Strukturen in Kooperationen gestalten

Im Anschluss an die Frage der Selbstvermittlung wurde die Gestaltung von Kooperationen diskutiert. Deutlich wurde, dass es sowohl die Kommunikation wie die Strukturen zu gestalten gilt. Dies benötigt neben Zeit (beispielsweise für informelle Gespräche) auch Raum auf mehreren Ebenen: im Gebäude, bei der inhaltlichen Gestaltung und den zeitlichen Strukturen (beispielsweise im Stundenplan beziehungsweise der Stundentafel). Formen und Formate der strukturellen Koppelung2 wurden mit Beispielen ausgeführt: Jedes Jahr könne eine bestimmte Jahrgangsstufe mit einem Museum zusammenarbeiten, eingebettet in ihren regulären Kunstunterricht, in Wahlpflichtkursen oder Ähnlichem. Sollten sich vorhandene Fächer nicht eignen, könnten/sollten neue Schulfächer erfunden werden, um einer Kooperation Raum und Zeit zu bieten.3 Um auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Institutionen ins Boot zu holen, die Kooperationen und deren Umsetzung nicht als ihre Aufgabe betrachten, gilt es neben der Selbstvermittlung nach außen, eine Selbstentwicklung im Inneren zu unternehmen. Mein Vorschlag in diesem Zusammenhang, ein Mission-Statement zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Institution in Bezug auf die Kooperation (hier mit einer Schule) zu entwickeln, erschien nicht allen Workshopteilnehmenden praktikabel. Aber, so die Argumentation, Museumsaufsichten, deren Nerven durch raum- und zeitgreifende Aufenthalte von Schulklassen in den Museumsräumen erheblich auf die Probe gestellt sein können, seien durch ein Mission-Statement evtl. nicht zu erreichen, weil sie sich einer externen Leasingfirma und nicht dem Museum zugehörig fühlten. Der Kommentar einer Teilnehmerin verdeutlichte jedoch, dass das Ins-Boot-Holen von eben diesen Aufsichten "von unten" geschehen könne, da sich Schülerinnen und Schüler aus "museumsfernen Familien" mit ihren Fragen und Kommentaren gerade dem Aufsichtspersonal anvertrauten. Häufig sei diese Kommunikation einfacher herzustellen als das Gespräch mit den vom Museum autorisierten Sprechern, der Kunstvermittlerin oder dem Kunstvermittler.

Ein Schulleiter im Workshop betonte weiterhin die Wichtigkeit, auch jene Personen zu überzeugen, die an der Schule für die Ordnung und das Einhalten von Regeln zu sorgen haben. Im Besonderen gelte es, die Hausmeisterin/den Hausmeister an seiner Seite zu haben, da ohne deren Unterstützung reibungslose Abläufe von räumlich und zeitlich gänzlich anders als im Schulalltag strukturierten Projekten nicht gewährleistet seien. Kooperationen und deren Realisierungsformen müssten also an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermittelt und von diesen als Kerngeschäft anerkannt werden.

Eine Teilnehmerin führte den Begriff des "gemeinsamen Wertekanons" an, den es auszuhandeln und umzusetzen gelte. Dieser beziehe sich nicht auf "die kulturellen Werte" des Museums, sondern auf die Wertigkeit der Kooperation im Gesamtgefüge der Institutionen und auf die Formen des Zusammenarbeitens. Dies beträfe auch die Wertigkeit der Kooperation in der (notwendigerweise stattfindenden) Kommunikation von Schulleitungen und Leitungen der Kulturinstitutionen. Hier müsse beispielsweise die Frage geklärt werden, ob sich ein Museum als Dienstleister für Bildungseinrichtungen verstehe oder ob es Formen des ausgeglichenen Tausches in einer Kooperation gebe. An dieser Stelle wird deutlich, dass das Thema Kooperation bereits in den jeweiligen Ausbildungen (Referendariate, Volontariate, wenn nicht sogar schon im Rahmen der universitären oder akademischen Ausbildungen) zum Gegenstand gemacht werden muss. Eine weitere Teilnehmerin forderte sogar, dass Schulleiterinnen und Schulleiter sowie leitende Personen von Kulturinstitutionen zu Kooperationen von Beginn ihrer Tätigkeiten an in den jeweiligen Institutionen verpflichtet werden sollten. In diesem Zusammenhang müsse auch darüber nachgedacht werden, Kooperationsvereinbarungen zu treffen, damit eine langfristige Zusammenarbeit zumindest intendiert werde.

Zusammenarbeit auf inhaltlicher Ebene

Ein weiterer Diskussionspunkt drehte sich um mögliche Inhalte einer Kooperation: Wie kann es gelingen, inhaltlich sinnvoll zu kooperieren? Wie findet man gemeinsame Themen? Wie können bestehende Kooperationen kontextspezifisch weiterentwickelt werden? Wie muss Kommunikation gestaltet werden, damit es überhaupt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung und Zusammenarbeit kommt? Und: Wie können die Themen der Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden?

Zunächst machte ein Teilnehmer den Vorschlag, es sollten Fortbildungen für Schulleiterinnen und Schulleiter entwickelt werden, um die Erweiterung von Lehrplänen zu denken. Aus meiner Sicht ist hier wiederum interessant, dass im Workshop keine Zweifel an den Inhalten von Kulturinstitutionen formuliert wurden. Dies lag entweder an der Perspektive der mehrheitlichen Kulturinstitutionsvertretern – auch ich habe keinen Zweifel eingebracht – oder aber an der Positionierung von Kulturinstitutionen innerhalb der Wissenshierarchien unserer Gesellschaft.

Bezugnehmend auf das Praxisbeispiel 2 führte die Hamburger Kulturagentin Stina K. Bollmann aus, wie sich aus den aktuellen Lebenskontexten der Schülerinnen und Schüler Fragestellungen und Themen ergeben. Sie zeigte aber auch, dass es Schülerinnen und Schüler (die erst seit kurzer Zeit in Deutschland lebten und deren erste Sprache nicht Deutsch war) aufgrund sprachlicher Kompetenz schwer haben, an einer solch komplexen Aushandlung teilzunehmen. Es bedürfe jedoch Kooperationsprozesse, in denen die Jugendlichen ihre Lebenswelt assoziieren, abbilden, entwickeln und reflektieren (vgl. die beiden oben genannten Projekte).

Möglicherweise ist es für Schülerinnen und Schüler auch aufgrund der sehr eigenen Sprachlichkeit eines Curriculums oder des Programms einer Kulturinstitution nicht einfach, den Mut zu finden, auf inhaltlicher Ebene überhaupt etwas beizutragen.

Ein weiterer Vorschlag eines Teilnehmers, zu inhaltlichen sinnstiftenden Kooperationen zu finden, war es, sich die Probleme des Kooperationspartners zu eigen zu machen. Grundsätzlich habe ich im Workshop – und das spiegelt aus meiner Perspektive die allgemeinere Situation von kooperierenden Schulen und Kulturinstitutionen – ein Mangel an Ideen und Methoden wahrgenommen, Themen der Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. Und dies meint hier die Fragen und Themen, die Schülerinnen und Schüler jenseits der "Programme" von Schule und Kulturinstitutionen beschäftigen. Möglicherweise werden diesen Fragen und Themen zunächst kein Platz gegeben, sind doch beide Institutionen – Schule wie Kulturinstitution – mit einem Bildungsauftrag versehen, der davon ausgeht (und zur Legitimation der eigenen Inhalte darauf angewiesen ist), dass die Schülerinnen und Schüler einen Mangel an Bildung haben, den es aufzuheben gilt – und den sie aufzuheben in der Lage sind.

Wie definiert sich der Mehrwert von Kooperationen für Kulturinstitutionen jenseits der Besucherzahlen?

Es war Konsens im Workshop, dass Kooperationen mit Schulen einen Mehrwert für Kultureinrichtungen darstellen, auch in Bezug auf die Besucherzahlen. Als weiterer Mehrwehrt wurden die Begriffe "Erdung" und "gesellschaftliche Teilhabe herstellen" genannt. Der Leiter des Berliner Bode-Museums, Dr. Julien Chapuis, verdeutlichte bezugnehmend auf Input 1, dass Kooperationen für das Museum aus mehreren Gründen überlebenswichtig seien. Zunächst sei es offensichtlich, dass ohne die Vermittlung und Zusammenarbeit mit einem jungen Publikum die Museumsinhalte in einigen Jahrzehnten gesellschaftlich keine Anerkennung mehr finden würden, weil – jenseits von Fachkreisen – darüber keine Kenntnis mehr vorhanden sei. Zum anderen benötige das Museum Kooperationen auch, um sich weiterentwickeln und verändern zu können. Es könne dabei eine Transformation des Bildes des Museums nach außen stattfinden, aber auch eine Transformation des Museums selbst, etwa, wenn Arbeiten von Schülerinnen und Schülern zwischen den Sammlungsstücken in der Ausstellung präsentiert würden. Er ergänzte, dass eine solche Transformation sehr viel Zeit benötige sowie die Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Museum, diese mitzutragen.4 Die dann umgekehrte Frage, was denn der Mehrwert von Kooperationen für Schulen sei, beantwortete ein Schulleiter damit, dass dies die Begegnung mit Hochleistung (und er bezog sich hier auf die Meisterschaft des Spiels von Musikinstrumenten) sein könne. Eine transformative Wirkung auf die Schule sei bei einer solchen Begegnung auf jeden Fall intendiert. Zu überprüfen wäre aber aus meiner Perspektive die erwünschte Wirkung auf den Kontext Schule. Ist es der Wunsch, den Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler zu entfachen, um ihnen schulische Hochleistungen zu entlocken, oder ist es ein Appell an die Entwicklung einer eigenen Leidenschaft, die sich von schulischen Belangen möglicherweise auch entfernen kann?

Finanzierung von Kooperationen

Ein letzter Fragenkomplex widmete sich der (zukünftigen) Finanzierung von Kooperationen. Sollten Kooperationen von öffentlichen Geldern, von Stiftungen oder durch private Geldgeber beziehungsweise Sponsoring finanziert werden?

Diskutiert wurde, ob sich eine Basisfinanzierung durch den öffentlichen Haushalt entwickeln ließe (Vorschlag einer Teilnehmerin: Haushaltstitel "kulturelle Bildung" einführen), was auch das Agieren mit vielen kleinen Fördertöpfen infrage stelle. Eine Vielzahl kleiner "Finanztöpfe" erhöhe oftmals die Verwaltungskosten, was wiederum die Gelder für die eigentlichen Kooperationen verringere. Unterstützt wurde im Workshop auch die Idee, zukünftig in personelle Ressourcen zu investieren, damit die im Kontext der Modellversuche entwickelten Berufsprofile am Ende des Programms nicht ohne Handlungsraum seien.

Des Weiteren wurde der Wunsch geäußert, dass es möglich sein müsse, Anträge auf Förderungen von Neuentwicklungen zu stellen, ohne auf ein Produkt oder gar zum Erfolg verpflichtet zu werden. Geldgeber sollten lernen, auf Prozesse zu vertrauen; Scheitern sollte unbedingt erlaubt sein, da sich durch die Reflexion des Scheiterns Lernprozesse ergeben.

Der Diskussionsverlauf innerhalb des Workshops zeigte, dass im Rahmen des Kulturagentenprogramms bislang viele Erfahrungen zur erfolgreichen räumlichen und zeitlichen Gestaltung von Kooperationsprojekten gemacht werden konnten. Eine der zukünftigen Aufgaben erscheint mir dabei jene zu sein, die inhaltliche Gestaltung zwischen den Kooperationspartnern noch stärker auszuhandeln. Die größte Herausforderung wird hierbei sicherlich der Einbezug von Schülerinnen und Schülern sein.

Deutlich wurde auch, dass Kooperationen nicht nur Schulen, sondern auch Kulturinstitutionen bei der Weiterentwicklung und möglicherweise auch bei der sukzessiven Transformation dienen können. Die Erfahrungen aus Kooperationen von Schulen und Kulturinstitutionen bringen dabei auch Erkenntnisse über die Strukturen von Kommunen und Stiftungen hervor. Auch Finanzierungen und deren Abwicklung bedürfen in Zukunft einer gestalterischen Transformation. Ideen dafür sind vorhanden!

1 Zitiert aus dem den Workshop vorbereitenden Text von Stina K. Bollmann

2 Vgl. Michael Fehr, Claudia Hummel: "Elf Zoom-Patenschaften in Berlin. Abschließender Bericht zur begleitenden Forschung in den Jahren 2008–2010 – Strukturelle Koppelung – die Patenschaft als Kooperationsmodell", in: Michael Fehr, Claudia Hummel für Kulturprojekte Berlin GmbH (Hg.): ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule. Berichte und Materialien zur Kooperation zwischen Schulen und Kultureinrichtungen, Berlin 2011, S. 22ff.

3 Vgl. dies.: 17 Empfehlungen, in: ZOOM, a. a. O., S. 58ff.

4 In einem Text innerhalb des Forschungsbandes zur Kunstvermittlung auf der documenta 12 entwirft Carmen Mörsch die Funktion von Vermittlung im Verhältnis zur Institution in vier Diskursen: dem affirmativen, dem reproduktiven, dem dekonstruktiven und dem transformativen Diskurs. Die Diskurse sind weder historisch chronologisch noch voneinander getrennt zu lesen. Im benannten Beispiel mischen sich der affirmative, der reproduktive und der transformative Diskurs. Vgl. Mörsch, Carmen: "Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: Die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation", in: Mörsch, Carmen und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung (Hg.): Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Berlin/Zürich 2009, S. 9–34.