Der performative Imperativ

Nach den ersten Arbeitsprozessen und meistens sehr schnell – besonders bei performativen Projekten wie dem Tanz oder dem Theater – fragen Schülerinnen und Schüler und auch Lehrende, welches Ergebnis das Projekt haben wird und welches ihre Rolle dabei ist. Der Blick auf das Projektende löst oft Unsicherheiten und Selbstzweifel aus: "Ich trete auf keinen Fall auf – das ist ja voll peinlich" oder "Ich kann das überhaupt nicht" sind Äußerungen, die eine erhebliche Angst davor spiegeln, dass ihr Auftritt nicht gelingen könnte, aber auch, dass Fotos und Filme in sozialen Netzwerken missbraucht werden könnten. Häufig ist es auch der Erwartungsdruck der Schulleitung, Geldgeber oder Künstler, der für Unruhe und Spannung sorgt. Verständlicherweise erwarten sie, dass das Ergebnis gut werden soll, dass das Projekt gelingt und dass es etwas Tolles zu sehen gibt!

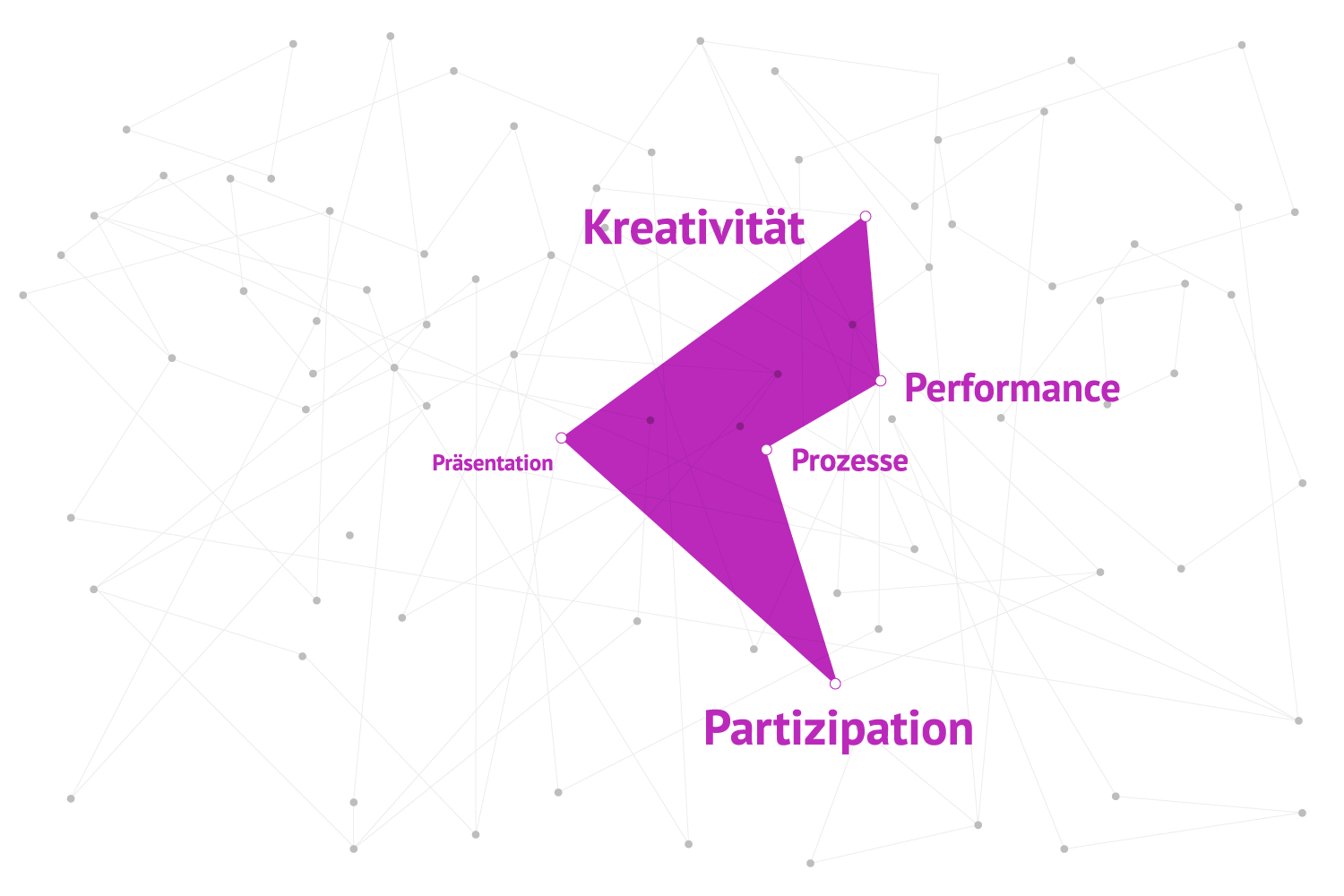

Die Beteiligten machen die Erfahrung, dass der künstlerische Prozess sehr stark von der Aussicht auf die "Performance" geprägt sein kann. Sobald klar ist, dass es eine Aufführung oder eine Ausstellung geben wird, verändert sich der gesamte Schaffensprozess. Denn der Fokus auf das geplante Ergebnis wirft Fragen nach der Umsetzbarkeit von Ideen, nach künstlerischer Qualität und nach den Rezeptionsbedingungen auf. Das begrenzt den Suchprozess, die ursprünglich empfundene Freiheit in der Ideenfindungsphase weicht einem zielgerichteten Arbeiten: Der "performative Imperativ" schlägt zu – der Druck wächst.

Viele Schülerinnen und Schüler geraten an diesem Punkt in ein Dilemma und oft auch an ihre Grenzen: Die gemeinsame Umsetzung einer Idee in die passende Form ist mit Hürden und Stolpersteinen verbunden. Um sie hier zu unterstützen, eigene Lösungswege zu finden, auszuprobieren, zu verwerfen und wieder neu anzufangen, gilt es, sie immer wieder geduldig zu ermutigen.

Bei aller Konzentration auf ein gutes Ergebnis ist es wichtig, dass der Prozessverlauf mit seinen vielen Wegen, Seitenstraßen, Sackgassen und Holprigkeiten unbedingt zu einem gelungenen Projekt dazugehört. Werden sich alle Beteiligten der Komplexität dieser Prozesse bewusst und erleben die Auseinandersetzung dabei als konstruktiv und klärend, wird sich irgendwann Gelassenheit in Bezug auf das Ergebnis einstellen. Sind die Auseinandersetzungen fruchtbar, kann das Projekt gelungen sein, auch wenn man gemeinsam zu dem Schluss kommt, dass es kein vorzeigbares Ergebnis geben wird. Denn auch zu "scheitern", ist ein mögliches Ergebnis, das sich bei einer künstlerischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern einstellen kann, die den Anspruch verfolgt, alle mitzunehmen und dabei auch an ihre Grenzen geraten kann.

In diesem Zusammenhang hat mir der Text von Ute Pinkert: "Kollisionen? Kreativität und Performance" bei der Reflexion über die Zusammenhänge von kreativem Prozess und performativem Ergebnis wichtige Impulse gegeben. Im Folgenden habe ich diese mit den Erfahrungen aus meiner Kulturagentenpraxis verknüpft und einen Fragenkatalog erstellt, der zu Beginn und während eines performativen Arbeitsprozesses mit allen Beteiligten immer wieder geklärt werden sollte.

Ute Pinkert sieht "Verhandeln als die gegenwärtig wichtigste und auch anspruchsvollste Aufgabe für Menschen, die Bildungsprojekte an den Schnittstellen verschiedener gesellschaftlicher Systeme konzipieren und initiieren". Sie meint damit, dass es notwendig ist, sich mit den Rollen, Erwartungen und Zielen aller am Projekt Beteiligten auseinanderzusetzen, diese beständig zu reflektieren und immer wieder zwischen ihnen zu vermitteln.

Zu Beginn der Zusammenarbeit

Begreifen wir – die Projektbeteiligten – unsere Zusammenarbeit als gemeinsames Tun?

Haben wir ein gemeinsames Ziel?

Sind wir uns über das Was, Wie und Warum der Projektarbeit einig?

Wenn nicht, wie treten wir in einen Verhandlungsprozess ein, der alle miteinschließt?

Leisten wir uns die Muße für einen gründlichen und von einer gemeinsamen Basis ausgehenden Einstieg?

Auf welche Weise sind wir alle am Projekt beteiligt und können dabei selbständig schöpferisch tätig werden?

Nehmen wir uns Zeit für: Zuhören, Hinwendung, Wahrnehmung, reale Unterstützung, Fragen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Stillstand und Innehalten?

Was erwarten und wünschen sich Schülerinnen und Schüler von der künstlerischen Arbeit?

Woher sollen sie überhaupt wissen und fühlen, wonach sie sich sehnen?

Wer initiiert und steuert ihre Suche? Darf die Suche uneingeschränkt und frei sein?

Wer ermutigt und ermächtigt dazu, unstrukturierte und ungeplante Prozesse zuzulassen?

Wer sorgt für die Aufhebung von sozialen Zuordnungen oder zumindest um die Verhandlung darüber? Und wie gehen wir damit um, wenn sie im Laufe der Arbeit und gerade ausgelöst durch diese sehr offen zu Tage treten?

Welche Erwartungen haben die beteiligten Künstlerinnen und Künstler? Welche die Lehrenden, welche die Kulturagentin? Welche Rollen nehmen sie ein?

Im Prozess: Wir sind im 3. Raum!

Um Bedingungen zu schaffen, unter denen Fragen gestellt und verhandelt werden können, braucht es einen Raum, in dem die Regeln der Zusammenarbeit von den Beteiligten selbst bestimmt werden können. In Anlehnung an den Kulturtheoretiker Homi K. Bhabha wird dieser Raum der "dritte Raum" genannt, weil sich dort zwei voneinander getrennte Systeme – Schule und Kultur – überschneiden. Der Regisseur Peter Brook beschreibt analog zum diesem dritten Raum den "leeren Raum", den er in seinen theatertheoretischen Schriften als die Verheißung aller machbaren theatralen Möglichkeiten versteht. Der leere Raum verspricht inhaltliche Freiheit und Loslösung von allen Vorgaben, auch von jenen, die die im Raum befindlichen Personen mitgebracht und ausgelöst haben. Er verbindet mit dem Betreten des leeren Raumes die Anforderung des Loslassens, des Zulassens von Leere, des zunächst Inhaltslosen.

Wo nichts ist, ist alles möglich!

"der leere raum ist für mich der punkt oder ort in einem kreativen prozess,

an dem mir nichts mehr einfällt und sich in meinem kopf eine absolute leere ausbreitet.

ich habe keine vorgefertigte lösung parat und weiß nicht, was ich machen soll.

ich könnte das auch kontrollverlust nennen.

diesen punkt kann ich allerdings auch anders betrachten: als ein absolutes geschenk.

denn kontrollverlust bedeutet die möglichkeit einer neuen entwicklung und kann einen schritt in etwas neues, etwas vorher nicht dagewesenes ermöglichen.

wenn ich diesen leeren raum zulasse, aushalte und ein bisschen warte, wird mir etwas einfallen. setze ich dann meine zumeist negative innere kritik, die idee betreffend, bewusst ausser kraft und folge meinem einfall, werde ich den leeren raum durchschreiten, überwinden und für mich nutzen können. ich wähle übrigens wenn möglich immer die allererste idee.

vielleicht mache ich einen fehler. dann kann ich das nächste mal diesen fehler als erfahrungsquelle nutzen und mein tun korrigieren. so einfach ist das. eigentlich. "1

Mit Blick auf diese beiden Definitionen eines Raumes, der sich zwischen zwei Systemen auftut, wird deutlich, dass ein geschützter Handlungs- und Möglichkeitsraum entsteht, in dem sich die Beteiligten ausprobieren und auch Konflikte austragen können.

Verstehen alle Beteiligten das gleiche unter diesem 3. Raum?

Ist allen klar, dass er ein Handlungsfeld möglichst frei von allen Beeinflussungen ist; dass er ein Raum für künstlerische Freiheit ist, die auch als fordernd und emotional anstrengend erlebt werden kann?

Wie gelangt man sinnvoll zu gemeinsam formulierten Regeln, und wer sorgt für deren Umsetzung? Zum Beispiel bei der Einhaltung von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung?

Wie gehen wir in diesem Raum mit unseren Erwartungen und denen der anderen um?

Können wir Bewertungen vermeiden? Und wenn bewertet wird – wer tut das, und wie werden solche manchmal durchaus notwendigen Urteile vorgenommen und verhandelt?

Welche Qualität entsteht durch einen wertschätzenden Umgang mit Konflikten und Störungen?

Wenn Konflikte entstehen und verhandelt werden müssen – wie geschieht das und wer moderiert diesen Prozess? Hat am Ende doch immer eine/einer die Definitionsmacht inne?

Kann der dritte Raum auch ein Ort für Besinnung, Sinnlichkeit, Wahrnehmung, Annäherung, Wahrhaftigkeit und Entschleunigung sein?

Ist es hier möglich, Emotionen frei zu äußern?

Hat man die Freiheit, zu sein, wer man sein will?

Ist es möglich, Strategien der Selbstermächtigung und Emanzipation kennenzulernen und einzuüben?

Wird das Nicht-Teilhaben-Wollen gewährt?

Werden Widerstand, Regelauflösung und Widerborstigkeit zugelassen?

Bei wem löst das Angst, Unberechenbarkeit, Widerstand, Unkontrollierbarkeit aus?

Ist der 3. Raum dann auf jeden Fall zu verteidigen?

Außerhalb des 3. Raumes

Während die Projektbeteiligten im geschützten Raum arbeiten, gruppieren sich verschiedene schulische Akteure um ihn herum: vom Hausmeister über das Lehrerkollegium und die Schulleitung bis zu den Eltern. Meistens sind alle bereit, zu unterstützen, einige Ausnahmeregelungen werden getroffen – und die Erwartungen an ein erfolgreiches Event steigen!

Welche Erwartungen werden an das Projekt und an den Prozess von außen herangetragen?

Wer definiert auf welche Weise den Erfolg eines Projekts?

Was passt in die Schule? Was dient der Schule? Was meint die Schule, zu brauchen?

An wen richtet sich die performative Präsentation in der Schule?

Wem dient sie? Welche Kriterien soll sie erfüllen?

Das Ergebnis: der Auftritt!

Die Akteure haben sich geeinigt. Ja – das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ist sehenswert und soll gezeigt werden. Nun mischt sich Begeisterung mit Zweifel, Angst und Lampenfieber. Und manchmal geraten Spielende und Anleitende in einen intensiven und befriedigend empfundenen Workflow, in dem noch einmal Ungeahntes möglich wird und bisherige Grenzen überschritten werden. Die auf der Bühne stehenden Akteure steigen in ihre Rollen, verlieren oft und folgerichtig den Blick auf das Ganze – umso mehr ist es nun Sache der anleitenden Künstlerinnen und Künstler in die Aufgabe des Inszenierens und Arrangierens zu finden, um auch zwischen gegensätzlichen Wert- und Zielvorstellungen zu vermitteln.

Performance als Initiation

Inwieweit sind Schülerinnen und Schüler, die ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne machen, in der Lage, Distanz zur gespielte Figur einzunehmen?

Wird der eigene Prozess zum Schauobjekt für andere – entsteht Scham, weil das suchende Ich auf der Bühne steht und nicht die theatrale Figur?

Performance als gesetzter Zeitpunkt im Prozess

Das Publikum wird Zeuge eines meist noch nicht zu Ende gekommenen Erprobungsprozesses – wer behauptet die "(Un-)Reife" des Ergebnisses?

Wann ist eine Performance reif?

Performance als Mittel des Widerstands

Ist es wichtig, was erzählt werden soll oder wichtiger, wie und mit welcher Wirkung erzählt wird?

Haben wir den Mut, wirklich alles zu zeigen, was wir meinen – oder haben wir doch Rücksicht genommen und versucht, Erwartungen anderer zu erfüllen? Scheuen wir den Konflikt mit einem kritischen Publikum?

Performance als zeig- und messbare Leistung

Haben wir unser Ziel erreicht?

Hat sich durch den Prozess das Ziel verändert?

Erwartet jemand etwas von uns, das wir nun nicht eingelöst haben?

Wer wird bewerten, oder wird gar benotet? Sind die durch das Projekt neu gewonnenen Erkenntnisse mess- und sichtbar?

Kulturagenten als Begleiter und Beobachter

Wie können die Kulturagentinnen und Kulturagenten die Beteiligten in diesen Prozessen unterstützen?

Dürfen sie nur Beobachter sein und sich nicht als Akteure involvieren?

Können sie achtsam sein – erkennen – fragen – schützen?

Verteidigen sie den dritten Raum und locken die Beteiligten in diesen Freiraum?

Stellen Sie Wertungen, Mechanismen und Zuordnungen in Frage, spiegeln und reflektieren sie

Erwartungen und bringen diese in Abgleich?

Machen sie sich zum Anwalt der individuellen Wünsche der Beteiligten – vor allem auch derer, die im Machtgefüge unten stehen?

Können sie Störungen als wichtigen Teil des Prozesses zulassen, definieren und bearbeiten?

Sehen und suchen sie den Zauber? Lassen sie ihn sichtbar werden, wenn er sich zeigt?

Auswege und Schlupfwinkel aus dem performativen Imperativ

Heimliche Orte der Erkenntnisfindung suchen! Gelingt es im Projektverlauf, immer wieder mit allen Beteiligten Orte jenseits der Trampelpfade und des Erwartungsdrucks zu betreten, werden sich neue Impulse für kreatives Tun einstellen. Das Ungewohnte, neue Begegnungen und nicht vorhersehbare Zuordnungen, locken alle – auch die kritischen Betrachterinnen und Beobachter – in ein unbekanntes Terrain, in einen "Zustand der Unbestimmtheit" (Pinkert), in dem es noch keine eingefahrenen Spuren gibt und somit jede/jeder einen Freiraum hat, den es individuell zu gestalten und zu erfahren gilt. In diese Suche und Findung sollten alle von Anfang an einbezogen werden, damit alle gleichermaßen gefordert sind, sich selbst als wirksam innerhalb kreativer Prozesse zu erleben. Liegt der gemeinsame Fokus der künstlerischen Arbeit auf der prozessualen Erarbeitung und Verhandlung, kann sich ein "Zustand der Mehrdeutigkeit" (Pinkert) einstellen, und die Aufmerksamkeit wird weniger auf dem am Ende zu präsentierenden Ergebnis liegen.

1 Brook, Peter zitiert nach: blog.der-leere-raum.de/philosophie/ [26.06.2015].